商品撮影の社内で完結&成功させる方法

お役立ちコラム

2021年3月2日

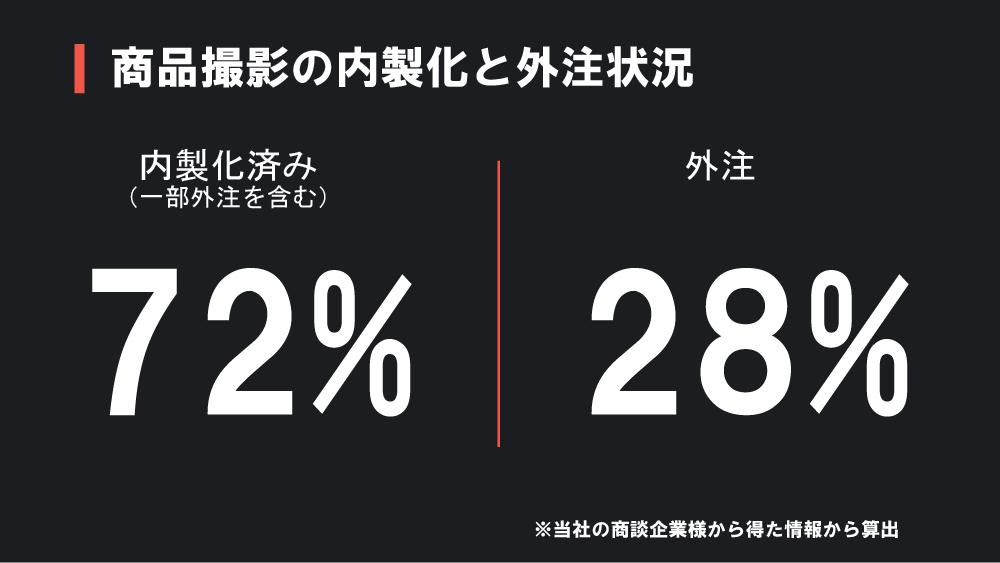

商品撮影の内製化と外注の割合

弊社の商談企業様を対象(一部導入企業様も含む)にヒアリング結果をまとめると図のような結果となっております。

このデータからわかることは、撮影の内製化を行い、コンテンツ制作スピードをあげて、機会損失を減らす方針、コスト削減の方針にベクトルを振っている企業が多くなっていることは確かです。

コンテンツの制作スピードが上がると、より伝わりやすいデザインに時間をかけられたり、コンテンツの幅を増やしたりと、商品の良さをより伝えられるようになります。

施策実行の回転スピードがあげることで機会損失はより減らせるようになるはずです。

コスト削減に振っているのであれば、余ったコストで従業員満足度が高まる施設、設備、取り組みをする、従業員やバイトを増やし、マーケティングや他の部分にコストを割いていくのもおすすめです。

企業が欲している時間やコストは業務フローを変えることで簡単に作れます。

商品撮影を社内で行う3つのメリット

①機会損失の減少

外注の場合は早くても3日程タイムラグがあり、コンテンツ制作と掲載までの時間で機会損失が生まれるが内製化で解消できる企業が欲している時間やコストは業務フローを変えることで簡単に作れます。

②マーケティングへの注力

画像の要件や使い道、期限など撮影する部署と画像を活用する部署で都度話し合うことが可能になり、どんなコンテンツがあれば、商品がより売れるのかをすぐに議論できるようになります。

マーケティングデ分析したデータを元に瞬時に施策を打ちなおし、売上が芳しくない場合の軌道修正がすぐにできるのは、内製化でしか得られないメリットです。

③ユーザー目線により近いコンテンツの提供が可能

②によって、マーケティングと撮影現場を連動させることができれば、よりユーザー目線に沿った形で撮影が進められます。撮影ノウハウがあれば画像の追加やコンテンツの意図を伝達することがスムーズ行えるため、時代やマーケットの動きにすぐに対応できます。

時代に沿ったユーザーのニーズに応えられるECサイトは、現在何をページのトップに持ってきていて、どんな画像構成で、どんな方法でメッセージを伝えているかを観察してみるといいかもしれません。

→ 内製化成功のカギは自動撮影システムにお任せ!資料はこちら

商品撮影の内製化は知識0でも実現する3つのポイント

①自動撮影システムの導入

コンテンツ制作を知識なしで始めるにあたり最もリスクが少ない選択肢。誰がやるかではなく、誰がやっても大丈夫な仕組みづくりが重要です。スタートアップや外注からの半内製化の最適解の一つとして、多くの企業様に選んでいただいていることは事実です。商材や作りたい画により適さない場合もありますので、ご検討前にご相談いただければ幸いです。

②クラウドソーシングサービスで立ち上げをスムーズに行う

スタジオ立ち上げ経験のある方に立ち上げまでのディレクションを安く依頼することで最低限の費用で素早く立ち上げが可能になります。

③プロカメラマンにスタジオ構築・運営のディレクションをお願いする

立ち上げまでと数か月の運用とディレクションを撮影スタジオを持つプロに依頼し、完全にお任せをしていき、スタッフの教育まで依頼する。コストはかかりますが、一番失敗する確率は低いです。

理想の姿と方向性を明確化しないと結局、外部のノウハウ依存になるため、その点に気を付けながら進めていければ、内製化は大きな問題もなく実現できます。

商品撮影の内製化が成功する環境

①専任担当者を置く

撮影は技術職と言われるくらい別世界のことを学ぶ必要があります。立ち上げの段階から運用開始後数カ月までは専任を置くことをお勧めします。チームで進めていくことも重要ですが専任担当者に大きく裁量を持たせてスピード感を持たせて少し強引に進めていく方が課題解決までのスピードは速くなります。

②制作依頼と受け渡しルール

画像やコンテンツ素材の扱いを間違えるとどのコンテンツがどこあるのかどんなルールで依頼し、探せばいいのかわからなくなります。画像やコンテンツを扱うチーム全体で取り扱いルールを決めましょう。

これは内製化されている企業様"あるある"で、内製化の仕組みは整っているのにその受け皿が急造の作りで、活用、転用に非常に手間がかかるケースを多く見ます。

受け皿がしっかりしていないと、どこの部署がどんな画像を欲してて、どのような流れでその画像を取っていくのかが明確にする必要があります。それができてない企業様は撮影編集以外の部分でも業務効率が下がっているので、全体設計という大きな業務を構築後にやることになります。

そのため、全体設計は仕組み構築時にやるべきこととして把握しておくことをおすすめします。

③制作方法と要件

どんな角度で何枚撮影し、どのようにサイトに配置し、どんな効果を得たいか。そこから逆算してコンテンツの用意をする必要があります。例えば、バナー画像を制作したいのにPNG(背景透明化)がないと始まりません。誰がどう作るのか細かい設計が必要です。

この設計なしに取り組んでいくと上記の全体設計に大きなゆがみが生じることになりますので、ある程度固めてからすすめていくのがよいでしょう。

カメラマンや撮影経験者の採用を進める

①フリーカメラマンやカメラの専門学校卒業生を採用する

日本においては人口減少が進み2050年には8000万人程になるとされています。専門職とされているカメラマンや業務レベルで使えるカメラ技術を持っている人は減っている傾向にあり、需要が多く、供給少なくバランスが取れていない現状です。

時給や月給を上げてもなかなか採用できないとよく耳にします。情報社会になり、コミュニケーションがリアルタイムで簡単にできるようになったため、カメラマンや物撮りの仕事が特別刺激がある仕事ではないことが把握されていることも背景にあります。

撮影の仕事に人が定着しない大きな理由は上記になりますが、実際に潤沢にカメラマンや人材を抱えている企業様もあるため、アピールの仕方を変えれば簡単に解決できるかもしれないですね。

例えば、「人付き合いが面倒な人におすすめ。あなたの持っているカメラの知識を生かした商品撮影のお仕事」のように仕事の特徴と時代背景を重ねれば、うまく訴求できるかと思います。

②カメラマンが働きやすい環境を用意する

離職率が高くなります。せっかく理想の人材を確保できたとしても社内の環境が悪いと楽しく仕事ができないため、すぐに辞めてしまいます。

それでは採用コストばかりかかってしまい、進めたい施策も進みません。採用することと同時にカメラマンを取り巻く環境を一新することが重要になりそうですね。

先ほどのようにカメラ経験を持った方が入ってきたとしても採用時の文言に嘘があったりすると、クリエイティブ業務に従事する方は仕事の楽しさを重視する傾向にあり、すぐに辞めてしまいます。

2021年3月現在は、コロナの影響もあり、採用が止まっている企業もあると思いますが、長期的に見たときには社会全体で採用難になることは目に見えています。

転職が容易になる時代に会社都合ばかりを押し付けると優秀な人材はすぐに流出していくことになるでしょう。

未経験からカメラマンに育てるノウハウをためる

①撮影ノウハウは個人じゃなく会社に溜める

商品撮影のノウハウは、個人に依存するのではなく、必ず会社に溜めていきましょう。個人に溜めたノウハウは、退職や休職と同時に失ってしまいます。

カメラマンの技術はフリーランスのカメラマンなどを定期的に呼んで、撮影技術を個人にひたすら溜めこんでいきましょう。

ある一定の撮影技術が身についた段階で、会社に溜める準備を進めていきましょう。

②撮影ノウハウはマニュアル化する

個人からから会社に撮影ノウハウを移行するためにはにマニュアル化が必須です。撮影進めると同時にマニュアル化を進めて、不測事態に備えて、いつスタッフが入れ替わっても大丈夫なように教育の練度を上げていきましょう。

撮影ノウハウを会社に溜め込むだけではなく、活用してブラッシュアップしてを繰り返し、どんな人材が来ても短期間でスキルを付けることができれば、最低限の採用条件で人を採用できるようになります。

マニュアルがしっかりしていれば採用のハードルと教育のハードルがグッと下がり、業務の質も落とさず安定した売り上げや成長曲線を描く助けになってくれるでしょう。

③マニュアル活用を新人以外にも

教育方法がうまく構築できるといいことが多くあります。

撮影ノウハウを社内の関係部署やチームに共有し、誰が休んでも辞めても業務が止まらない仕組みを作ることで、商品撮影の技術者はいくらでも育てることが可能です。

複数のスタッフが同じ作業をできる現場程、心強いものはないです。従業員も過度な責任を負う必要もなくなり、会社も過度に従業員を守ろうとしなくてもよくなります。

スーパープレイヤーや一人のノウハウに頼っている企業は、その人材が抜けると個人に頼っていたツケが回ってきます。しかし、スーパープレイヤーの撮影ノウハウや技術が社内に残っていれば、成長曲線は止まらないため会社の売上を落とすことなく進められます。

商品撮影の内製化のメリット

①適材適所

コンテンツ制作のチームが立ち上がることで施策運用のスピードは格段に上がり、適切な人材を置くことが必須。すなわち専門性を高めるための人材配置で業務レベルは上がります。

例えば、商品撮影よりモデル撮影の技術の方が優れている人がいるのに時間がなくて、業務が圧迫していてできないようであれば、それは宝の持ち腐れです。

・マーケティングスキルがある人にはマーケティングを

・モデル撮影が得意な人にはモデル撮影を

・データ分析が得意な人にはデータ分析を

・コンテンツ制作が得意な人にはコンテンツ制作を

このように得意が違う人材を同じように働かせるのではなく、個々のスキルや性格、得意を活かして、業務をしてもらうことで、モチベーションも上がり、無駄なストレスもなく業務に励めます。それは会社の業績に返ってきます。

②機会損失の激減

コンテンツ制作の連携が容易になるため、コンテンツ掲載までがシームレスになります。結果として業務効率化になり、マーケティングに割ける期間が長くなり、売上に跳ね返ってきます。

売上データやお客様の声が溜まっているのは会社であって、外注企業に伝えて方針転換をするとそこでまた業務が止まり、機会損失が生まれます。

その連携の作業がなくなることは大きな武器になることはあまり考えられていません。その作業が当たり前とされ疑問すら出てこない組織であれば、当然そうなります。

ですが、現に内製化に成功されている企業様で、当日撮影、当日掲載を実現されている企業様は多くいます。そんな企業がライバルにいたらお客様の可処分所得はドンドン他に流れていくことは目に見えています。

現代の大企業以外の戦い方はスピードが命です。

プロクオリティをいかに素早く世に出すかが勝負を分けることは明白です。

③コスト削減

外注費を社内のリソースに回せるため、余計なマージンもなく費用が浮きます。浮いた費用と同等の費用をかければコンテンツの幅を増やせますし、コンテンツ量をそのままにコスト削減することも可能です。

もちろん全体設計や採用・教育面の問題をクリアできない場合、無駄なコストがかかる恐れはありますが、先にお話ししたことがすべてクリアされている状況であれば、内製化で大きなコストが浮くことは間違いないです。

商品撮影の内製化のデメリット

①残業が増える可能性がある

物量とチーム人数のバランスが悪いと間違いなく残業が増えます。すべての業務を内部で構成すると業務量が爆増しますので、バランスを見て、適度に外注をしてもいいかもしれません。

なんでもかんでも内製化すればいいわけではなく、1人で行える物量は限界がありますので、そこを見誤って売り上げや期限を設定すると非常にチーム全体の士気に影響していきます。

通常業務に加えてコンテンツ業務を任せると毎日終電までコンテンツ制作をしているなんて話もあったりするくらい、一人の人に任せる量を間違えると悲惨な状況になりかねないので、注意が必要です。

②撮影の担当者(責任者)依存でノウハウが会社に溜まらない

先述したように撮影ノウハウを個人(担当者)に依存させると内部業務のバランスが一気に崩れ、外注をせざるを得ない状況になります。

ノウハウが会社にたまっていない、マニュアルや教育体制がしっかりしていない企業であった場合、1人の人材放出で撮影の内製化は抜いてはいけないピースを抜かれたときのジェンガのように一気に崩れます。

そういった会社は多く見てきましたが、担当者に依存することが一番簡単で手放しで運営ができるため、人間の心理上そこに頼っていきがちです。

そうならないように複数の担当を付け、複数の人が同じ業務をできる状態にしておくことをおすすめします。

③管理体制と従業員満足度

商品撮影は、サイトやECサイトの商品ページなどを彩ってくれたり、商品の情報を短時間で伝えられたりと大切な役割がいくつも兼ね備えていますが、それらが売上にどれだけ貢献したかを数値化するのは、なかなか難しい傾向にあります。

そのため、管理体制を疎かにしてしまいがちですが、業務レベルまでしっかり管理していくことで、どこで何が止まっているのか、どこに人が足りていないかを把握でき、適切な人材配置が可能になります。

人材配置がうまくいっていないとロボットのように撮影を行うため、やりがいも何もありません。

そのような現場は当然ながら人の入れ替わりが激しいため、採用と教育が常に行われる状態になります。その状況を変えない限り満足度なんて上がらないので、抜本的な見直しが必要です。

だれがどのようにして管理をして、内容の確認は誰に行えばいいのかそれを明確にしておくだけでも業務の質は変わってきますので、業務を改めて見直してみてはいかがでしょうか。

まとめ

・ノウハウは人に依存しない

・教育マニュアルを整える

・教育方法を早急に確立する

・複数人に共有をしておく

・運用開始から数カ月は専任担当者を付ける

・常に人と物量のバランスをみる