ミラーレス一眼カメラのおすすめ厳選 24機種! 初心者でも失敗しない選び方

ニュース

2022年4月11日

近年、カメラを趣味として楽しまれている方が増えています。一家に一台カメラが必要だった時代から、スマートフォンで気軽に綺麗に撮影できるようになったことで、一眼カメラを求める人たちはより「趣味」としてのニュアンスが強くなったと思います。

本記事では、元カメラ専門店勤務の筆者が、初めてのカメラ選びでも失敗しないよう、選ぶ際のポイントや、実際のお勧め機種などを、豊富な販売経験とカメラ知識、そしてカメラ愛からご紹介いたします。

ややマニアックな話にも触れていきますので、すでに一眼カメラを持っている方にも楽しみながら読んでいただければと思います。

ミラーレス一眼カメラとは?

そもそもミラーレス一眼カメラとはどういったカメラを意味するのでしょうか?特徴は主に2つです。

①レンズ交換式のデジタルカメラである

レンズを交換できないカメラを「コンデジ」と通称する一方、一眼カメラはレンズ交換できるカメラを指します。一眼とはレンズが一本という事で、昔はレンズが2本のカメラも存在していました。

その名残もあり、今では一眼カメラ=レンズ交換式のカメラの総称といってもよいでしょう。レンズに対して、カメラ本体を「ボディ」と呼称します。

②ミラーを使用しないカメラの仕組みである

その名の通りミラーがレスなので、ミラーレス一眼には鏡が使用されていません。従来フイルムの時代から長らく、一眼レフという仕組みのカメラが流行していました。

「レフ」とはレフレックスのことで、反射を利用したカメラの仕組みということです。

反射には鏡が使用されており、この一眼レフとは違う仕組みを採用することから、「ミラーレス」という名前が一般的に使用されます。デジタルカメラの構造上の違いが、そのまま総称となりました。

一眼レフカメラとの違いは?

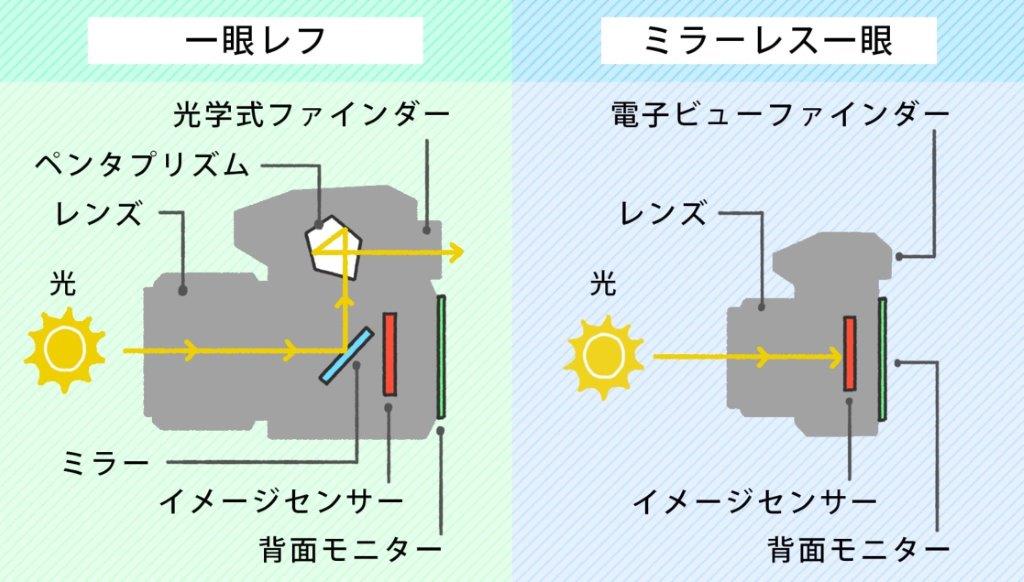

引用:OM SYSTEM かんたんカメラマガジン ミラーレス一眼/一眼レフ/スマホの違いって?長所&短所を比較

一眼レフは、ミラーボックスというミラーを収納するスペースが存在します。レンズから入ってきた光を鏡で上に反射させ、プリズムを通して像を逆転させて実際にファインダーからのぞくことができるという仕組みです。

シャッターを押すことで、ミラーが跳ね上がり、センサーに光が届くことで写真になります。

その際、ファインダーに光が届かなくなりますので、ファインダーから何も見えない状態(ブラックアウト)になります。

撮影される範囲は実際にファインダーから見える範囲であり、生の像を見ながら撮影できるのが特徴です。レンズを通して実物の明るさなどを見ながら撮影するため、実際にどのような写真になるかは撮影し、モニターで画像を確認して初めて分かります。

一方でミラーレス一眼は、ミラーボックスを廃止し、レンズから入った光を常にセンサーに当てて、画像処理したものを電子ファインダーやモニターに映し出します。そのため撮影者は実際の被写体ではなく、常に撮影結果を見ながらの撮影ができることとなります。

ミラーレスが出始めの頃は、様々な課題がありました。・画像処理したものをモニターに映すため、実物とのラグがある。

・オートフォーカスが遅い

・バッテリーの消費が早い

・カメラを起動してから撮影できるようになるまで時間がかかる

・ファインダーが荒くて画像を確認しにくい

一方でメリットもありました。

・ミラーボックスが不要なためコンパクトになる

・レンズとセンサーを近づけることができるので、レンズ設計の幅が広がる

・ミラーが動かないため、無音無振動での撮影ができる

・連射が得意

当初あまり人気のなかったミラーレスカメラですが、今では課題の多くが解消され、逆に一眼レフカメラが衰退の過程にあります。処理速度や技術の進歩とともに、常にセンサーに光を当てることで、今までできなかったことが実現できるようになりました。

例えばゴルフ中継を見ていると、スイングした瞬間にカシャカシャと連射で撮影する音が聞こえるというシーンがイメージできると思います。これはシャッター音が選手の邪魔にならないよう、スイング前には撮影することができないからです。

しかし、ミラーレスカメラであれば、無音での撮影もできますし、むしろ一眼レフよりも高速で連射し、尚且つファインダーが暗くならないブラックアウトフリーの状態で撮影が実現できるようになりました。

ピント合わせの速度も、今では逆に一眼レフを凌駕する結果となっています。その他の問題も技術の進歩とともに解決され、今後はミラーレスが一眼カメラの主力を担うことになります。

初心者必見!ミラーレス一眼カメラの失敗しない選び方

はじめて使うなら「大きさ・重さ」を要チェック

初めてのカメラ選び、それなりの出費にはなりますから失敗は避けたいところです。結局扱いきれずに持ち出す機会が少ない、なんて言うお話もよく聞くかもしれません。そこでなんとなく「できるだけ小さいカメラの方が、簡単で扱いやすい」、そんなイメージを持ってはないでしょうか?

実はこれ、勘違いかもしれません。

大きく重いイメージのある一眼カメラも、グリップの形状や装着するレンズによって思いのほか軽く感じる場合もあります。またファインダー付いているモデルは大きくなりがちですが、覗きながら撮影することで、明るい中でもしっかりと画像を確認しながら撮影ができます。何より本格撮影っぽく、テンションも上がります。

また、たくさん押すことになるシャッターボタンの位置も重要です。大きめのグリップが付いていたほうが手になじみしっかりホールドできるかもしれません。ボタン配置が自分に合い無理なくシャッターが押せる、ここもカメラ選びでは重要なポイントです。

コンパクトなカメラの方がデザインもよく、携帯性もいいかもしれません。それでも一度購入前に実機を手に持ち撮影することをお勧めします。

疲れが変わる本体重量

一眼カメラはレンズを交換することで、多彩な表現が楽しめる、これが何よりの醍醐味です。

レンズも「パンケーキ」なんて呼ばれる薄く小さいレンズから、大砲のように大きなレンズも存在します。

もちろんカメラ全体の重量も、組み合わせるレンズによって大きく変わります。自分の撮影用途を満たすレンズでも、いくつか種類が選べることが多いです。もちろん大きなレンズの方が高画質になる傾向はありますが、より小型軽量で十分な写りをするレンズも存在します。

大きな家電量販店やカメラ専門店なら、実際に使用するレンズと組み合わせて手に取ることも可能です。画質だけでなく、カメラ本体とのバランスをみてレンズを選定することも重要です。店員さんに一言お願いして、カメラに希望のレンズをセットしてもらい、撮影しながら重量感とホールド感を体験してみましょう。

初心者向けの操作性

「軽に高画質で撮影できればOK、撮影はできるだけカメラ任せにしたい」、「ゆくゆくはカメラを自分なりに設定し、自分の意図通りに写真を表現してみたい」などの用途によって選び方が変わってきます。

前者の場合、各カメラメーカーの初心者モデルから選べば間違いありません。比較的小型軽量で簡単綺麗にカメラ任せで撮影できます。

また、カメラによっては初心者用にカメラの設定メニューを省略できる機能があります。知らない間に変な設定にしてしまうのが怖い、そうお考えの方も多いかもしれませんが、メニューを必要最低限しか表示しない設定にすれば、安心して撮影できます。

後者の場合は次のセクションでお伝えします。

簡単撮影「オートモード」※後者の場合

引用:Canon EOS Kiss X90 | かんたん操作

一眼カメラは上位モデルになるほど、ボタンが多くなる傾向にあります。設定ボタンの他に、Fn(ファンクション)ボタンと呼ばれるショートカットボタンがたくさん配置され、ダイヤルも複数搭載されるようになります。

そんなカメラ到底扱えないとお考えの方も多いかもしれませんが、ほとんどのカメラには、すべての撮影設定をカメラに任せる「オートモード」が搭載されています。ダイヤル一つで設定できるので、大事な時に設定を失敗するリスクを減らすことができます。

ダイヤルやボタンが多いということは、慣れればより素早く正確に設定を変更できることに繋がります。今後カメラについて学んでいくなら、初心者モデルを飛ばすことも後悔しないカメラ選びに繋がるかもしれません。

どこまで自動で設定してくれるのかをチェック

「オートモード」ではこういった撮影者の意図は介さず、基本的にすべてがカメラ任せで撮影されます。オートモードはそれなりに優秀で、あるていど状況を読み取って最適な設定にしてくれます。

更に失敗を防ぐには、「シーンモード」を活用します。例えばスポーツモードや夜景モード、ポートレート(人物撮影)モードなど、より撮影のシチュエーションを絞ってあげることで、最適なカメラの設定を高精度に引き出すことができます。

シーンモードは設定の戻し忘れには注意が必要ですが、より良い表現がオートでもできるようになるでしょう。画像のようにダイヤルから直接シーンが選択できるようになっているモデルもあります。この機能の充実しているカメラを選ぶのもよいでしょう。

スマホ連携/通信機能

撮影した画像をスマートフォンで楽しみたいユーザーにとっては必須のWi-FiやBluetooth機能ですが、最近のカメラにはほとんど搭載されています。一部カメラにはNFCも搭載されており、より連携が楽になります。QRコードで連携できるカメラもありますので、アプリの扱いやすさと繋がりやすさもポイントとなりそうです。

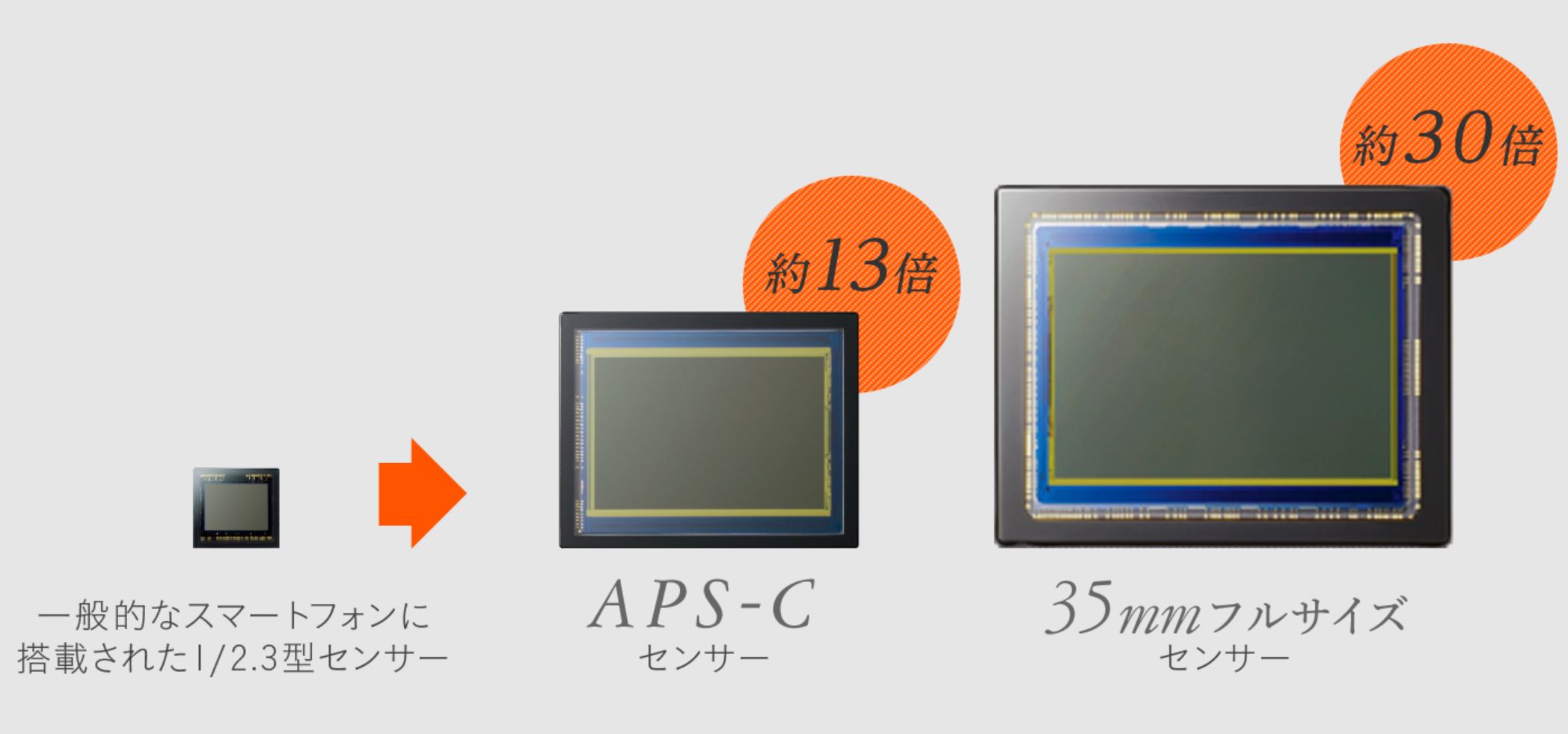

センサーサイズにも注目

カメラの画質を大きく左右するものに、センサーサイズというものがあります。

一般的にはセンサーが大きいことで、よりノイズが少なく、ボケ表現が大きく、色の階調製(グラデーション表現)が豊かになり、画質(表現力)が良くなる傾向にあります。

ここ数年で各社がフルサイズと呼ばれる大きなセンサーサイズのカメラを多く投入し、人気となっています。スマートフォンの普及で、より趣味層向けに市場が動いたことが理由と考えられます。

一方で一概には言えないものの、センサーが大きいほど価格が高価に、カメラ本体やレンズが大きくなる傾向にあります。特にレンズの大きさは顕著で、オリンパス(OM SYSTEM)とソニーのレンズコーナーを比較すると一目瞭然です。

多くのユーザーが豊かな表現力と究極の画質を求める場合、センサーサイズはより大きくなりますが、実際には小さ目なセンサーのカメラも多く売れています。センサーサイズが小さいメリットとしては、小型軽量になりやすい(望遠レンズに顕著)、周辺画質も安定しやすい、ピントの合う範囲が比較的広くなるなどがあげられます。

筆者はフルサイズのミラーレスカメラを所持していますが、それは求める画質表現とセンサーの特性が一致しており、ある程度の重量も問題としないためです。

せっかく買ったけど大きくて持ち出さないのは本末転倒です。画質も重要ですが、起動性や携帯性のバランスもカメラ選びの重要なポイントです。

写真のブレを防ぐ「手振れ補正機能」

「ピンボケやブレている写真は失敗である」と考えるか「それも作品の味と表現である」と考えるか、筆者としては後者ではあります。しかしながら意図した表現でない場合、撮影した写真がボケたりブレたりするのは失敗であることが大半です。

そのブレの多くは手振れであり、各社手持ち撮影でもブレないように、手振れ補正機能にしのぎを削っています。

よく〇段補正という形で表現されますが、数値が大きい方がブレにくくなります。

技術的には大きく2種類あり、レンズ内補正とカメラ本体のボディ内補正、その両方を組み合わせたハイブリット方式です。

数年前までは、センサーサイズの小さいカメラが有利でしたが、今ではフルサイズのセンサーを搭載したカメラでもボディ内手振れ補正やハイブリット方式を実現してきています。

それぞれの補正方式や、一眼レフとミラーレスかで有利・不利な特徴がありますが、一般的にはハイブリット方式が有利になるケースが多いと考えてよいと思います。

もしくは単純に〇段という数値で比べてください。

SNSに投稿するなら「動画性能」にも注目

動画は今後重視される機能であることは間違いありません。ミラーレスカメラでソニー、パナソニック、キヤノンが得意としている領域です。

また静止画撮影と比較し、難易度が高いことを頭に入れておくべきです。静止画もビデオも両方得居なカメラもあります。動画にも興味がある際は、必ず動画撮影に適したカメラをお勧めします。

暗所での撮影は「ISO感度」が肝?

「ピンボケやブレている写真は失敗である」と考えるか「それも作品の味と表現である」と考えるか、筆者としては後者ではあります。しかしながら意図した表現でない場合、撮影した写真がボケたりブレたりするのは失敗であることが大半です。

そのブレの多くは手振れであり、各社手持ち撮影でもブレないように、手振れ補正機能にしのぎを削っています。

よく〇段補正という形で表現されますが、数値が大きい方がブレにくくなります。

技術的には大きく2種類あり、レンズ内補正とカメラ本体のボディ内補正、その両方を組み合わせたハイブリット方式です。

数年前までは、センサーサイズの小さいカメラが有利でしたが、今ではフルサイズのセンサーを搭載したカメラでもボディ内手振れ補正やハイブリット方式を実現してきています。

それぞれの補正方式や、一眼レフとミラーレスかで有利・不利な特徴がありますが、一般的にはハイブリット方式が有利になるケースが多いと考えてよいと思います。

もしくは単純に〇段という数値で比べてください。

購入後に後悔しないために!スマホと一眼レフの違いを理解する

一眼カメラは、カメラとレンズの2つで構成されています。基本的に各カメラメーカーのレンズ規格は各社独自のものを採用しており、互換性はありません。そのため、ニコンのレンズをキヤノンのカメラに取り付けることはできない仕組みとなっています。このレンズ規格のことを「マウント」といいます。

各社が独自のレンズマウントを企画するのは、自社の技術をすべて取り入れることができる一方で、レンズを売るためやユーザーを囲い込むためという側面もあるでしょう。例えば初めてのカメラでキヤノンを選択し、レンズをいくつか揃えるとします。カメラを買い替える際に、キヤノンのカメラであれば、そのまま持っているレンズを有効利用できます。しかし、ニコンのカメラに乗り換えようとすると、レンズもすべて買い替える必要があります。

仮にマウントの規格が一つだけであれば、ユーザーにとってはとても良い事でしょう。マイクロフォーサーズやLマウントなど、一部メーカー間では同じマウントを共有している場合もあります。しかしそれは一部の話で、基本的にマウント規格は統一されていないという事は覚えておいてください。

カメラメーカーを変えることを「マウントを乗り換える」と表現することもあるように、どのカメラメーカーを選ぶかはとても重要です。ある意味、マウントの規格が異なるからこそ、各メーカーの特色が出て、カメラが楽しくなる一つの要素ともいえるでしょう。

ここでは各メーカーの特徴とマウントについて簡単にご紹介します。レンズにはマウントの規格が記載されていることも多いので、マウント名を覚えるとレンズ選びも楽になると思います。

■Canon(キヤノン)

引用:キヤノン カメラ本体一覧

一眼カメラシェア率19年連続No.1、累計レンズ生産本数1億5千万本。誰もが知る最も売れているカメラメーカーです。キャノンではなく、キ”ヤ”ノンです。

ファミリー層やエントリユーザー向けのKissシリーズから、プロ御用達の業務用カメラまで幅広い製品ラインナップを揃えます。人肌の再現がとてもよく、商業カメラマンの多くがキヤノンの一眼カメラを使用しています。SONYと比べフルサイズミラーレスの参入が少々遅れたものの、高性能なカメラやレンズが一通り出揃い、今後もシェアを伸ばしていくことが予想されます。

<マウント規格>

・ミラーレス(フルサイズ):RFマウント

・ミラーレス(APS-Cサイズ):EF-Mマウント

・一眼レフ(フルサイズ/APS-Cサイズ):EFマウント

(フルサイズ対応レンズはEF、APS-C専用のレンズはEF-Sと記載されます。)

現在3つのマウント規格が採用されていますが、今後はRFマウントが主流になるでしょう。RFマウントの高級レンズ(Lレンズ)は、どれも非常に素晴らしいレンズです。いずれAPS-CサイズもRFマウントに一本化されるかもしれません(推測に過ぎませんが…)。

■Nikon(ニコン)

カメラといえばキヤノンかニコンか、長らくキヤノンと双璧となす会社として確固たる地位を築くカメラメーカーです。堅牢なボディと豊富なレンズ群でプロからの信頼も厚く、あらゆるシチュエーションに対応できます。古くからのカメラファンも多く、新しい技術を積極的に取り入れるなど、革新的なカメラを送り込んできました。キヤノン同様、フルサイズミラーレスへの参入がやや遅れたこともありますが、ようやくミラーレス一眼もラインナップが充実してきました。間違いなく高性能なカメラとレンズで、巻き返しが期待されます。

<マウント規格>

・ミラーレス(フルサイズ/APS-Cサイズ):Zマウント

・一眼レフ(フルサイズ/APS-Cサイズ):Fマウント

(フルサイズはFXと呼ばれ、APS-C専用レンズにはDXと記載されます。)

一眼レフは長らくFマウントを採用しており、フイルム時代の古いレンズも対応できます。Zマウントはまだまだ若いマウント規格ですが、今後拡充され、毎年数本ペースで新レンズが発表される予定です。レンズ口径がかなり大きく、今後のレンズ展開に期待です。

■SONY(ソニー)

フルサイズミラーレス躍進の立役者ともいえるソニーは、いち早くミラーレスシステムに注目した会社といえるでしょう。コニカミノルタからカメラ事業を引き継ぐと、新しい技術を使用し、カメラ業界に革新をもたらしてきました。

特にフルサイズミラーレスのα7シリーズは、大きくて重いというフルサイズカメラの常識を打ち破ったカメラといえるでしょう。一眼レフからの買い替えで、シェアを拡大し、その地位は確立されています。プロ向けのカメラも投入されており、これまでキヤノンのニコンで二分されていたオリンピックなどのスポーツシーンでも、ソニーのカメラが見られるようになりました。また、動画撮影も得意とされており、多くの動画クリエイターがソニーのミラーレスカメラを愛用しています。今最も勢いのあるカメラメーカーといえるでしょう。

<マウント規格>

・ミラーレス(フルサイズ/APS-Cサイズ):Eマウント

(フルサイズ対応レンズはFE、APS-C専用レンズにはEと記載されます。)

・一眼レフタイプ:Aマウント(カメラは生産完了)

誕生から10年と、ミラーレスとしてはかなり初期からの規格であり、そのためユーザー数も多く、社外製レンズも豊富なことが特徴です。選択できるレンズが多いという事は、それだけ撮影や表現の幅を広げてくれることに繋がります。

■FUJIFILM(富士フイルム)

レトロなデザインと確かな表現力、写真を撮る行為を最も楽しませてくれるカメラといってもよいのではないでしょうか。APS-CサイズセンサーのXシリーズと、プロ向けのフルサイズよりもさらに大きいセンサーを搭載する中判カメラGFXシリーズを展開します。

Xシリーズは特にカメラ趣味層に評判の良いカメラだと思います。Fujiでないと撮れない世界がある、そう思わせてくれるカメラメーカーです。デザインにひかれた方や、しっかりと写真を学びたい方におすすめです。

<マウント規格>

・ミラーレス(APS-Cサイズ):Xマウント

・ミラーレス(中判センサー):GFXマウント

Xマウントは、あえてフルサイズではなく、少し小さ目なAPS-Cサイズを採用しています。そのためレンズも小ぶりで、カメラと合わせて非常に洗練されたデザインのシステムとなります。フルサイズ一眼が流行する中で、フルサイズにはできないことを確立し、着実にシュエを伸ばしてきました。カメラ作りにもフイルムメーカーらしい写真へのこだわりが感じられます。

■Panasonic(パナソニック)

Lumixでおなじみのパナソニックですが、世界初のミラーレス一眼を販売した会社でもあり、その技術力はさすがのパナソニックです。マイクロフォーサーズとやや小さめなセンサーを採用したカメラの他に、フルサイズミラーレスも展開しています。特に動画撮影に優れたモデルが多く、小さ目なセンサーサイズも扱いやすさの要因となっています。

マイクロフォーサーズでは小型軽量モデル、フルサイズではプロユース前提のがっちりとしたボディに、お世辞にも小さいとは言えないが高性能なレンズが魅力的です。

<マウント規格>

・ミラーレス(マイクロフォーサーズ):マイクロフォーサーズマウント

・ミラーレス(フルサイズ):Lマウント

マイクロフォーサーズは、パナソニックとオリンパスとの協業で誕生した最初のミラーレスマウントです。現在ではドローンや映像機器メーカーも採用する、最もユニバーサルなマウント規格といえるでしょう。Lマウントはシグマとライカ共通です。

■OLYMPUS(オリンパス)

オリンパスPENシリーズはそのデザインの良さから、女性層に人気のカメラです。カメラがおしゃれである必要を証明したのは、オリンパスの功績といってもよいのではないでしょうか。外観だけなく、初心者にも扱いやすいことをしっかりと意識したカメラは、マイクロフォーサーズのセンサーを採用し、どれも小型軽量となっています。中・上位モデルは堅牢さも売りで、雨のシーンでも全く問題ない防塵防滴モデルも注目です。

近年オリンパスからカメラ事業を切り離され、O-M SYSTEM(OMデジタルソリューションズ株式会社)となりましたが、ブランドロゴはオリンパスを継承しているようです。

<マウント規格>

・ミラーレス(マイクロフォーサーズ):マイクロフォーサーズマウント

パナソニック同様、マイクロファーサーズを採用しています。そのため両社のレンズは互換性があり、自由にレンズを選択することができます。

■SIGMA

普段はレンズメーカーとして有名なシグマですが、実はコンデジやミラーレスカメラも製造しています。これまでのレンズは純正に変わる安価なものというイメージでしたが、10年ほど前より、グローバルビジョンを打ち出し、際立った性能を持つレンズの開発に力を入れてきました。大きく重い、でもよく写るArtレンズや、ミラーレス時代にはコンパクトかつ高性能、さら優れたデザインのIシリーズなど明確なコンセプトの基で開発されています。

カメラもかなり癖のある(誉め言葉です)センサーを搭載し唯一無二写りをするsdシリーズや、ミニマムなボディのフルサイズミラーレスfpシリーズと、初心者にお勧めというよりはカメラ好きにはたまらないカメラメーカーでもあります。

<マウント規格>

・一眼レフ(APS-C、APS-Hサイズ):SAマウント(現在ミラーレスのカメラのみ展開)

・ミラーレス(フルサイズ):Lマウント

Lマウントはパナソニックとライカ共通です。

■Leica

カメラを語る上では外すことのできない、歴史的なカメラメーカーのライカです。今世界で最も優れたカメラメーカーは日本のメーカーだと思いますが、多くの会社がもとはライカを目標にしていました。フルサイズのセンサーサイズもライカから由来します。

コンデジから、ミラーレス一眼、プロ向けの中判一眼レフ、レンジファインダーなど様々なカメラシステムを製造しており、カメラ1台100万円以上は珍しくない高級カメラメーカーです。

<主なマウント規格>

・ミラーレス(フルサイズ/APS-C):Lマウント

・レンジファインダー(フルサイズ):Mマウント

シグマとパナソニックが採用するLマウントの生みの親です。

番外編:中判カメラ

■Hasselblad(ハッセルブラッド)

■Phase One(フェーズワン)

主に広告写真など商業利用されることが多い中判カメラです。趣味として使用する人はまずいない印象ですが、名前だけご紹介しておきます。

ミラーレス一眼カメラを選ぶメリット

一眼レフという仕組みのカメラは、フイルムの時代から長らく続いてきました。しかしここ数年でその勢力図は一変し、今はミラーレス一眼の時代に移り変わろうとしています。

ここでは、なぜミラーレス一眼をおすすめするのかについて簡単にご紹介します。

一眼レフの性能そのままに小型・軽量化

引用:OM SYSTEM かんたんカメラマガジン ミラーレス一眼/一眼レフ/スマホの違いって?長所&短所を比較

ミラーレスと一眼レフ、それはファインダーの仕組みの違いにあります。ミラーレス一眼は大きな空間を必要とするミラーボックスを排除したことで、カメラの小型・軽量化を実現できました。画像性能で最も重要なセンサーサイズは従来のままです。むしろ常にセンサーに光を当てることで、一眼レフではできなかった様々なことに貢献しています。

またレンズに関しても、ミラーボックスを排除したことで、バックフォーカスというレンズの後玉からセンサーまでの距離が短くなりました。これにより設計の自由度が高まり、より小さく高画質なレンズ設計ができるようになりました。特に広角レンズにおいて顕著です。

軽さ・小ささは正義です。画質は同等でありながら、小型軽量を実現しているため、多くのユーザーにとってミラーレスの方が価値がるといえるでしょう。

各社の最新技術が実装されている

カメラは電化製品ですので、エントリーモデルなら2年に一度程度、ハイエンドモデルでも4,5年に一度はモデルチェンジします。今後基本的に各メーカーは一眼レフカメラよりも、ミラーレス一眼を重点的に製品開発するため、より最新の技術が投入されていきます。

またマウントと呼ばれるレンズの規格もミラーレスカメラになり一新されました。つまりすべてのレンズが最新設計であり、より良い写りを実現している場合がほとんどです。もちろん古くても良い写りをするレンズがあることは事実ですが、これはほとんどの場合は趣味層に向けたものであり、これからカメラを初めて購入するなら新しいモデルを選んで間違いありません。

以上のことから、一眼レフでないといけない理由は唯一、光学ファインダーにあるといっていいでしょう。ここに譲れないこだわりがないようでしたら、ミラーレスカメラをお勧めします。

2022年最新版 初心者におすすめ ミラーレス一眼カメラ19選

では実際にお勧めのミラーレスカメラを、初心者にもお勧めという目線でご紹介していきます。グレードを三段階に分けていますので、買い替えやステップアップを検討されている場合も役に立つと思います。

ミラーレス一眼カメラのおすすめ|エントリークラス

各社初心者にも扱いやすいよう工夫がされているカメラですので、初めてというのであれば選んで間違いありません。軽さや扱いやすさが重視されている傾向が強いですが、画質はミドルクラスのカメラと同程度と謳う機種も多くあります。

カメラの画質を決めるのは、レンズとセンサーと画像処理エンジンです。エントリーモデルでも、ミドルクラスと同じセンサーと画像処理エンジンを搭載しているモデルもあります。そういった部分に注目してみるのもよいでしょう。価格は10万円以下から15万円程度の価格帯が多いです。

① Canon EOS Kiss M2

APS-Cサイズのセンサーを搭載したモデルです。エントリーモデルながら、ファインダーを搭載しバランスの良い1台です。直接つけられるレンズのラインナップが少ないものの、必要十分な撮影用途は満たせます。一眼カメラを最も多く販売しているキヤノン製のエントリーモデル、気軽さを求める方にはうってつけです。

② OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV

引用:OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV製品特徴

マイクロフォーサーズのセンサーサイズで、望遠レンズとセットでも10万円以下で購入できます。コンパクトかつおしゃれな外観でありながらダイヤルも多く、本格撮影にも対応できます。シーンモードとタッチシャッターを利用し、手振れ補正も強力なため、気軽に思い通りな撮影ができます。やや小さなセンサーを採用していますが、その分レンズも小さく収まります。

③ SONY α6400

引用:SONY α6400特徴

APS-Cサイズのセンサーを搭載したモデルです。上位モデルにも引けを取らないオートフォーカス性能で狙った瞬間を逃しません。動画撮影も得意なカメラで、ジンバルを用いて本格的な動画を撮影する人も多いカメラです。運動会でのシーンや、動画撮影にも興味がある場合良い選択になるでしょう。

④ Canon EOS RP

フルサイズセンサーを搭載しながら、とにかく安いのが特徴です。基本スペックはやや他メーカーと比べて見劣りするかなという気はしますが、この価格でフルサイズというのが何よりの魅力です。今後レンズのラインナップも増えていくため、いずれより上位モデルに買い替えたいという方にもおすすめできます。

⑤ Nikon Z fc

APS-Cサイズのセンサーを搭載したモデルです。ニコンには一眼レフでDfというレトロデザインのカメラがありました。プロ機と同じセンサーを搭載したことでも話題となりましたが、今回のレトロデザインモデルはエントリー機となりました。おしゃれな外観ながら中身は最新のミラーレスカメラです。デザインにひかれた方も、本格撮影を楽しめます。もう少しボディが小さければ、なお良かったかもしれません。

⑥ FUJIFILM X-T30 II

引用:富士フイルム Xシステム FUJIFILM X-T30 II

APS-Cサイズのセンサーを搭載したモデルです。上位モデル譲りの高画質ながら、価格は抑えられています。カメラ自体も小型でおしゃれ、操作性もよく、カメラを持っている喜びが感じられる1台です。

ところどころコストを抑えているなと感じる部分はありますが、十分高級な質感を持っています。レンズがやや高価というのはありますが、表現力は間違いありません。

一眼カメラを購入する以上、レンズにこだわるべきとも思いますので、無理して上位モデルを検討するよりは、カメラのグレードを下げてレンズを買い増してみるのもよい選択だと思います。

⑦ Panasonic Lumix GF10

引用:パナソニック デジタルカメラ 一眼カメラ DC-GF10/GF90

マイクロフォーサーズのセンサーサイズです。パナソニックのGF10は、女性に向けたコンセプトのカメラです。非常に小さいボディに小型にもかかわらず、広角なレンズを搭載しています。他の同クラスのレンズよりも広く映すことができるので、自撮り撮影が簡単にできます。とにかく小さく高性能なカメラが欲しいとなるとお勧めの機種です。

⑧ OLYMPUS E-P7

マイクロフォーサーズのセンサーサイズです。ファインダーを省略することで、すっきりとした大人っぽいデザインになっています。それでもボディ内手振れ補正も搭載しており、基本性能は十分にあります。よりかわいいモデルのPEN Lite(E-PL10)も用意されており、好み外観で選んでもよいでしょう。どこにでも持ち運びたくなるカメラです。

⑨ SONY VLOGCAM ZV-E10

引用:ソニー デジタル一眼カメラ VLOGCAM ZV-E10/E10L

APS-Cサイズセンサーを搭載し、Vlogに特化したミラーレス一眼です。α6400の基本性能を引き継ぎ、操作性やフォーカス設定などに自撮りや動画撮影に特化した機能を盛り込んでいます。写真や映像制作ならα6400ですが、気軽に動画撮影メインであればお勧めの一台です。

⑩ Panasonic LUMIX DC-G100

こちらはマイクロフォーサーズのセンサーサイズで、パナソニックのVlog特化型のミラーレス一眼です。ボディ内手振れ補正を搭載し、レンズ内手振れ補正と相まって、強力に手振れを補正してくれます。センサーサイズがやや小さいことが動画を撮影する上では有利となり、より気軽にVlog撮影ができます。ファインダーも搭載しており、静止画撮影時にも活躍するカメラです。

ミラーレス一眼カメラのおすすめ|ミドルクラス

中級機ともいわれるクラスのカメラで、ファインダーが必ず搭載され、ボタンやダイヤル数も多くなってきます。素材もマグネシウム合金などが使用され、やや重くはなりますが堅牢性に優れます。オートフォーカス性能や連射性能が向上したモデルも多く、15~30万円程度の価格帯となります。筆者としては、重さと価格が問題なければミドルクラスからスタートするのは良い選択だと思います。ある程度カメラを勉強する必要はありますが、基本を押さえることは難しくありませんし、カメラを長く使うことができます。

⑪ Panasonic LUMIX DC-G100

フルサイズミラーレスカメラα7シリーズの無印と呼ばれるモデルです。バランス型のモデルで特にとがった性能を持つというよりは、何でもできる優等生といった印象です。欲しい機能は大体入っており、動画性能も良く、本格的な映像制作からVlog撮影にも人気のカメラです。やや高額ですが長く使えると思いますので、初めてのカメラでとてもお勧めできる一台です。

⑫ SONY α7C

フルサイズセンサーを搭載し、コンパクトさを追求したモデルながらボディ内手振れ補正を搭載しているなど、高性能な1台です。ファインダーも搭載されていながら、でっぱりも少なく携帯性に優れます。Eマウントは、SONYの純正レンズの他に、比較的お手頃な社外製レンズも多く販売されています。レンズのラインナップが豊富な点も嬉しいポイントです。

⑬ Nikon Z5

フルサイズセンサーを搭載したモデルで、ボディ内手振れ補正も搭載するなど、基本性能は上位モデル譲りとなっています。価格もフルサイズモデルとしては比較的安価で、はじめてのカメラとしても選びやすいモデルとなっています。

⑭ Canon EOS R6

ミドルクラスのフルサイズ一眼カメラの人気モデルです。ボディ内手振れ補正搭載で、必要十分な機能を搭載し、比較的軽いのもポイントです。画素数は2010万画素とやや控えめですが、大きく拡大や印刷をしない場合問題ありません。

またそれにより高感度に非常に強く、暗所でもノイズレスな画像に有利です。一眼レフ時代の6シリーズ以上に、とてもバランスの良いカメラで、最初の一台としても長く使えるカメラです。

⑮ 富士フイルムモールFUJIFILM X-T4

APS-Cサイズのセンサーを搭載しています。富士フイルムのこだわりは、なにより絵作りにあると思います。従来写真の画質はフイルムにより大きく影響を受けましたが、富士フイルムはこのフイルムの写り方の再現に力を入れています。

フイルムシミュレーションという設定では、まさにフイルムを変えるイメージでどこか懐かしい雰囲気の写真を再現できます。豊富な物理ダイヤルで直感的に設定が変えられるところもポイントです。

外観もフイルムカメラライクでやや通好みではありますが、基本的なカメラスペックは決してレトロではありません。

マニュアルでじっくりと撮る撮影も、スポーツのようなカメラスペックが求められるシーンでも、あらゆる被写体に対応できるカメラとなっています。

ミラーレス一眼カメラのおすすめ|ハイエンドモデル

各社スポーツなどで使用されるプロ機と呼ばれるモデルを除いてご紹介していきます。各社の気合がかなり入るモデルであり、最新のテクノロジーが惜しみなく採用されます。基本的にはより高画素になり、ファインダーなどの見え方など細かな部分も洗練されています。

価格は30万円~で、レンズもやはりいいものを使いたくなります。最初にこの層のカメラを手にするのは勇気がいるかもしれませんが、遠回りしたくないならありだと思います。

⑯ SONY α7RⅣ

引用:ソニー αUniverseカメラグランプリ2020三冠受賞記念

ソニーのα7シリーズで高画素モデルとなる「R」のタイプです。すでに4代目となり、画素数は驚異の6100万画素となりました。高画素モデルとなると、1画像はどうしても小さくなってしまいますが、裏面照射CMOSという特殊なセンサーを使用することで、高感度でもノイズの少ない画像を両立しています。ボディ内手振れ補正も搭載し、高画素ながら扱いやすいのも特徴です。一つ前のモデルα7RⅢもまだ現行モデルですので、6100万画素も不要の場合はこちらもおすすめです。

せっかくの高解像度モデルのため、レンズもGM(ジーマスター)など高性能をものを使用したいところです。

⑰ Canon EOS R5

キヤノンの5というと、プロからハイアマチュアまで幅広い層に支持されてきたナンバリングのカメラです。満を持して、フルサイズミラーレスにも登場しました。スペックは攻めすぎない印象がありますが、初代でありながら非常にスキのないカメラで、EOS初のボディ内手振れ補正も採用しています。画素数も4500万画素で、オートフォーカス・連射性能も良く、文句なしの「5」といえるでしょう。

レンズはLレンズが高級ラインとなり、赤いリングがあしらってあります。RFのLレンズはどれも攻めたスペックをしており、さすがの仕上がりとなっています。今後安価なレンズが増えることも期待です。

⑱ Nikon Z7Ⅱ

ニコンの高画素モデルのZ7は早々に2代目となりました。前モデルから順当に進化した印象です。裏面照射CMOSの4572万画素センサーを採用し、最新のレンズ群S-lineとの相性は抜群です。画質に影響するベースISOも64からと低く、ニコンらしいこだわりを感じます。

従来ニコンのハイアマ機は800番台のカメラでしたが、現状は7まで。これは何かの布石でしょうか?この点にも注目です。

⑲ Panasonic Lumix S1R

フルサイズミラーレス界に突如現れたLumixのSシリーズは、とてもよくできたカメラといえるでしょう。どちらかというと、スタジオなどのプロユースを想定されたカメラボディやレンズ群は、機能全部入りといった具合で妥協を感じないハイスペックなものとなっています。画素数は4730画素で、堅牢性、ファインダー、ボディ内手振れ補正、フォーカス性能、動画性能どれも各社と同等かそれ以上の実力があります。

マウントもLマウントを採用するとこで、使用できるレンズのラインナップは非常に豊富です。

初めての方に手放しでお勧めするかというと、どうかなとういう気がしますが、非常に完成度の高いカメラがあると認識ください。

2022年最新版 初心者におすすめ 一眼レフカメラ5選

ミラーレス一眼が最もおすすめするカメラであることは間違いありませんが、光学ファインダーである一眼レフの魅力もまた、尽きるものではありません。

ミラーとプリズムのファインダー越しにみる世界は、デジタルのモニターとはまた違った撮影体験が味わえます。シャッター音や振動も一眼レフならではで、もしかすると一眼レフでしか取れない写真もあるかもしれません。

現行モデルも減少し、レトロなカメラの仕組みになりつつ一眼レフですが、お勧めのカメラをご紹介していきます。

一眼レフカメラのおすすめ|エントリークラス

① Canon EOS Kiss X10

価格も安く、ファミリー層向けカメラの代表格です。小型軽量で扱いやすく、メニューも簡易版に対応しています。一眼レフには珍しくカラーバリエーションも豊富です。

② Canon EOS Kiss X10i

EOS Kiss X10と画質は同等なものの、オートフォーカス、連射性能を向上させ、バリアングルモニターも搭載しています。多少重量は重くなりますが、それでも動く被写体に強く、セルフィーやローアングルの撮影など、より多くのシチュエーションに対応できます。

一眼レフカメラのおすすめ|ミドルクラス

③ PENTAX K-3 Mark III

引用:RICOH PENTAX K-3 Mark III 仕様

本気で一眼レフに取り組むというメーカーの強い意志を感じるカメラです。拘りぬかれたファインダーと魅力的なレンズラインナップで、あえて一眼レフを選ぶなら是非一度手に取っていただきたいカメラです。

④ Nikon D7500

発売から日にちが経過しているため、価格がかなりお手ごろになっています。オートフォーカスや連射、暗所性能もよく、動いている被写体にも強いカメラです。深いグリップもとても持ちやすいです。

一眼レフカメラのおすすめ|ハイエンドモデル

⑤ Nikon D850

一眼レフの完成形といっても過言ではない、素晴らしいカメラです。見やすいファインダー、考え抜かれた抜群の操作性、高画素ながら高感度にも強いセンサーとニコンらしい描写力、何をとっても名機といえるカメラです。是非一度カメラ屋さんでファインダー覗き、撮影してみてください。